2026年のカレンダーがようやく刷り終わりました。

色々とトラブルなどもありましたが、とりあえず終わってよかった!

かなりの満足感です☆

デザインなどはもう何度かこれまで書いてきているので、今回は印刷の手順について書いてみようと思います。

カレンダー制作のこれまでの軌跡はこちらから

カレンダーのデザイン| 四十の手習い

カレンダーのデザイン②| 四十の手習い

これまでのデザインの勉強についてはこちらから

四十の手習い

印刷物ができるまで

イラストレーターというデザインソフトでデータ(A3サイズ)を作ったあとは、

印刷用の版を作るための枠にデータを乗せ替えて、データを変換します。

この工程で、フルカラーのデータが、C(シアン),M(マゼンダ),Y(イエロー),K(ブラック)の4色それぞれのデータに変わります。

つまり、1つのデータに対して4つの版が出来上がります。

次に、版に、印刷機にセットするための穴を開けます。

これが意外と大変でした。

4枚それぞれ正しい位置に穴を開けないと後からひどい目に遭います。

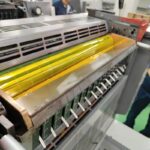

4つの版を持って、印刷機へ。

学校にあるオフセット印刷機は1度に2色同時に印刷することができます。

(先日行った印刷工場にあった印刷機では1度に6色と言っていたので、そういうのが今は主流なのかもしれませんね。)

4色を、CM とYKの2回に分けて印刷をします。

まずは、CとMの版を機械にセットしたら、掃除をしたりインクを入れたりと機械の準備をします。

とりあえず、試し刷り用の紙をセットして、まずは10枚印刷スタート。

10枚のうち最後の方の2−3枚をルーペで除きます。

10倍とか15倍くらいのルーペで、見当合わせという作業を行います。

この見当合わせでは、印刷用データとして載っているトンボという十字線を除きます。

CとMの線がピッタリ重なって紫の線が見えたらOK。

隣り合わせの場合は0.1mmズレています。半分重なっていたら0.05mm。線と線の間に1本線が入るくらいのスペースがあったら0.2mm。そんな感じでズレを計測して、記入します。

何人かで確認して、間違いなさそうだったら、その数字を元に、機械の調整をします。

で、また試し刷り10枚。

この作業を、ピッタリ重なるまで続けます。

トンボが重なっても、絵柄がズレてる時もあるので、絵柄もチェックします。

1度で揃うのが理想なんですが、ひよっこの私たちにはなかなか難しい。

- ルーペと色見本

- 見当合わせの書き方。

- ルーペから覗いたところ。 印刷にひび割れがありました

見当合わせと同時に、版に汚れがないかも確認します。

印刷された絵柄を見て、白く抜けてしまっているところがないか、変な塊が印刷されたりしていないか、確認します。

どの紙にも同じように出ていたら、汚れの可能性があるため、版を拭いたりしてまた確認します。

この汚れは印刷中も常にチェックします。

ゴミの場合は場所が変わったりもするので、見つけたらとりあえずストップです。

見当合わせと、汚れのチェックをしたら、インクの濃度も確認します。

色見本と目視でも確認しますが、濃度計というのもあるので、それでも確認します。

全て準備が整ったら、本番の印刷開始です!

印刷が始まったら20−30枚に1枚くらい抜いて、濃度や汚れがないかチェック。

濃度が薄かったり濃かったりすると、インク壺のレバーを上げたり下ろしたりして調整します。

400枚でストップして、2色印刷終了です。

色を変える時は、機械の清掃が必要です。

前の色が残っていると混ざるので、しっかり落として、残りの2色へ。

ただ、ここで1日以上間を空けています。

先に印刷したCMのインクがちゃんと乾いていないと次にいけません。

ちなみに乾かすのにも注意点があります。

普通に部屋に数日放置していると、インクが乾くのと同時に紙が縮んでしまいます。

紙のサイズが微妙に変わると絶対どこかにズレが出ます。

なので、紙が包んであった包装紙で包んで保管します。

インクが乗る量が少ない場合はあまり気にしなくていいみたいです。

ということで、別日に次のYとKを印刷します。

同様に版をセットして、見当合わせもするのですが、その後に、実際に前回印刷した紙に印刷してみます。

出てくる紙はついにフルカラーになってます。

見当合わせと、すでに印刷してあるCMのラインとのズレがないかも確認して調整します。

YとKはインクの濃さは分かりにくいのですが、これも同様に調整します。

- インク壺の下にあるレバーで調整します

- YとK

- こちらが最終版

最終的に全部OKとなったら、本番の印刷です。

機械が動いている時間はあっという間で、なんだか呆気ないです(笑)

刷り終わったら乾かして印刷は終わり☆

印刷物ができたら・・・

印刷したら終わり、ではありません。

印刷した紙(A3ノビというA3よりも少し大きなサイズ)には、濃度や見当を見るためのチャートや線がついています。

これを、出来上がりサイズに裁断していきます。

今回の場合は、1枚の紙に12ヶ月分のデザインが載っているので、各月ごとに裁断します。

裁断機を使うには講習を受けないといけないみたいで、学生はできません。

先生が全員分やってくれます。

裁断ができたら、1ヶ月ごと見てみて、汚れやズレなど、商品として出すのに問題がないかチェックします。

小さな抜けや汚れも目立たないならヨシとしますが、今回は1月分だけ刷り直す、ということも可能です。

表紙の印刷はみんなの分をまとめてデータを作るので、その時に残った枠に乗せてくれるみたいです。

とりあえず40枚ほどカットしてチェック。

私の分は、全体的には綺麗で問題ありませんでしたが、7月の火曜のTUEのTの縦線が切れてしまっていました。

印刷機動かしてる時はここまでは見れてなかった・・・。

すごく小さいとこだし、ぱっとみただけでは気づかないので、刷り直しは無しでこれで表紙ができたら完成にしようかな、と思ってます。

この後、汚れがひどいものなどをハジいて行って、1年間のセットを作って、包装したら完成です。

今回の印刷実習で学んだこと

初めて自分で作ったデータを元に印刷機を動かして印刷物を作る、という経験を通していろんな発見がありました。データを作るだけでは見えなかった点もありました。

・版に開ける穴の位置が意外と重要。これによって見当合わせの難易度が変わるかも

・どのようにフルカラーが4つの色の版に分かれるかを把握していると印刷の仕上がりが綺麗になる、かも

・黒と白の下に重なる色に注意。黒の下に色が隠れている場合は、その色は印刷されて、その上から黒が乗る→黒が微妙にムラになる。

・グラデーションで作る時はインクの濃度が意外と大事。今回のカレンダーデザインで思い知りました。

・黒以外の細い線を使ったデザインは印刷が難しい。版ズレが起きた時に誤魔化しがきかない。

・同じ青でもCだけの単色と混色では異なる。

・一番綺麗に仕上がるデザインはインク1色で印刷できるもの。→版ずれが絶対起きない!笑

・印刷する時間よりも、印刷機を準備したり調整する時間の方が長い

まとめ

今回は印刷物の作成工程を簡単にまとめました。

印刷機回さないとこういった手順は見ることは一生なかったと思うので、とてもいい勉強になりました。

まだ完成していませんが、完成が待ち遠しいです。

次に印刷機で作るのはなんだろう〜楽しみ〜☆

今回も最後までお読みいただきありがとうございました